Почему исчезают настоящие русские имена: мода на "славянизмы" имеет мало общего с реальным прошлым Руси

Сегодня всё чаще можно услышать имена вроде Мирослав, Добрыня, Лада или Яромир - они звучат "древнерусски", атмосферно и как будто несут в себе глубокую связь с корнями. Молодые родители охотно называют так детей, стремясь к самобытности и "возвращению к традициям". Но мало кто задумывается, что на самом деле по-настоящему исконно русских имён - единицы.

Сегодня всё чаще можно услышать имена вроде Мирослав, Добрыня, Лада или Яромир - они звучат "древнерусски", атмосферно и как будто несут в себе глубокую связь с корнями. Молодые родители охотно называют так детей, стремясь к самобытности и "возвращению к традициям". Но мало кто задумывается, что на самом деле по-настоящему исконно русских имён - единицы.

Иностранные корни привычных имён

Многие слова, которые мы привыкли считать исконно русскими именами, на самом деле имеют греческое, латинское или еврейское происхождение. "Антон" ("цветущий"), "Антип" ("подобный отцу"), "Аграфена" ("благодатная"), "Фёдор" ("Божий дар") - всё это заимствования из греческой традиции. Из Древнего Рима пришли "Пётр" ("камень"), "Виктор" ("победитель"), "Максим" ("величайший"), "Марина" ("морская").

Из библейской традиции в русский язык вошли "Анна" ("милость"), "Мария" (значение до конца неясно - "желанная" или "упрямая"), "Елизавета" ("почитающая Бога"). Скандинавскими корнями обладают имена Олег, Ольга, Игорь, Глеб. "Марат" и "Мурат" имеют арабское происхождение.

Что такое "русское имя"

В отличие от заимствованных, традиционные русские имена не нуждались в переводе. Их смысл был ясен каждому. Женские: Вера, Надежда, Любовь, Светлана, Ярослава. Мужские: Владимир ("владеющий миром"), Святослав ("святая слава"), Ярослав ("яркая слава"), Всеволод ("всевладеющий"), Некрас ("некрасивый"), Бронислав ("защищённая слава").

Большинство мужских имён формировались из двух частей: "-слав" ("слава"), "-полк" ("войско"), "-волод" ("владеть"). Такой состав подчеркивал принадлежность к знатному роду и выражал пожелания силы, славы и богатства.

Yuriy Kaver/Globallookpress

Языческий ритуал имянаречения

До христианства имя рассматривалось как магическая формула. Его давали на берегу реки или у огня, посвящая ребёнка стихиям. Имя должно было оберегать и задавать судьбу: Надежда - всегда с надеждой, Пётр - твёрдый как камень, Добрыня - добрый. Имя сообщали духам-хранителям дома.

Считалось, что плохие или неблагозвучные имена ("Страхота", "Безубая", "Калека", "Тетёха") защищали от сглаза. Но исследователи предполагают, что чаще это были не имена, а прозвища, закрепившиеся в берестяных грамотах XIV–XV вв.

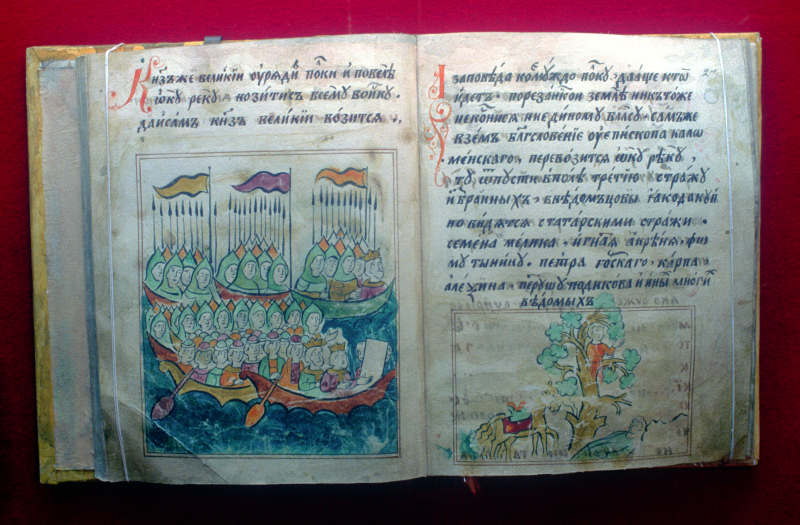

Берестяные грамоты и древнерусские имена

Среди древних русских имён, дошедших до нас через летописи и грамоты: Ждан ("долгожданный"), Гостомысл ("мыслитель"), Дружина ("богатый друзьями"), Доможир, Борз ("шустрый"), Стоян, Добрила. Женские: Красава ("красивая"), Купава ("кувшинка"), Зоряна.

Часто имена происходили от животных и птиц: Волк, Бобр, Чиж, Гоголь.

Исчезновение исконных имён

С XV века славянские имена начали вытесняться христианскими. При крещении ребёнку давали имя из святцев. Так формировался сакральный "оберег": ребёнка защищал святой покровитель. Языческие имена уходили в прозвища, фамилии или вовсе исчезали. Поэтому до сих пор сохранились фамилии Ждановы, Найдёновы, Волковы, Красавины.

Dmitry Chasovitin/Globallookpress

Искусственные и литературные имена

Некоторые имена, которые мы считаем исконно русскими, вообще... придуманные. Довольно часто новые имена в XIX веке появлялись в литературе. Так в 1802 году филолог Александр Востоков придумал имя Светлана для романса, а в 1813 году Жуковский закрепил его в балладе. Героиня олицетворяла "светлое", положительное начало. Однако церковь отказывалась крестить девочек Светланами и предлагала имя Фотиния. Лишь после революции и ослабления роли святцев имя стало массовым. Его популярность усилила дочь Иосифа Сталина - Светлана Аллилуева.

В XX веке появились и другие литературные имена: Ассоль из "Алых парусов" Александра Грина, Милослава и Добрада у Жуковского, Милолика в русских сказках. Некоторые закрепились в быту, другие остались редкостью.

Странные имена у Островского

Особое место в истории имянаречения занимает драматург Александр Островский. Его пьесы ставились по всей России, и автор опасался судебных исков за совпадения персонажей с реальными людьми. Чтобы не рисковать, он давал героям необычные имена из святцев или старинных источников: Харита, Дормедонт, Нил, Фелициата, Павлин Ипполитович.

Эти имена звучали экзотично и создавали эффект дистанции между сценой и реальностью. У Островского можно встретить и привычные имена - Катерина ("Гроза"), Василий ("Бесприданница"), но именно экзотические запоминались сильнее всего.

Имя Лариса: от сцены к реальности

Пожалуй, главный пример влияния Островского на русскую культуру - имя Лариса. Сегодня оно кажется абсолютно привычным, но в XIX веке считалось редким и чужеродным.

Имя греческого происхождения ("крепость", "укреплённое место"), в России оно почти не употреблялось до выхода пьесы "Бесприданница" (1878). Главная героиня Лариса Огудалова стала символом трагической судьбы женщины, "лишённой приданого", но обладавшей душевной красотой. Пьеса имела огромный успех, её ставили по всей стране, и имя героини стало стремительно набирать популярность.

Фактически именно Островский сделал Ларису массовым именем для девочек. Его использовали как символ романтизма, женской жертвенности и одновременно красоты.